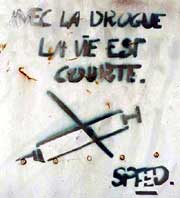

Pour aborder ce sujet délicat, parlons France, prétexte à introduction, sans plus. Et inspirons-nous, à l’instar du créateur du premier pochoir présenté ci-dessus, de la série de BD peu orthodoxe « Sœur Marie-Thérèse ». Le pochoir suit une double inspiration : la bande dessinée et - partiellement - le slogan politico-sociologique « Libérez Marie-Jeanne, enfermez Jean-Marie ! », slogan de la fin du millénaire passé ou même du début de celui-ci. Slogan hexagonal par excellence puisque dans sa version complète, il associe la libéralisation de certaines ( ?) drogues avec l’arrestation du leader politique de l’extrême droite française Jean-Marie Le Pen.

« Milky way » s’emploie fréquemment dans un contexte de voyages dans une autre dimension, celle de notre voie lactée. A titre d’anecdote, c’est ainsi qu’on désignait au XIXe siècle l’absinthe en Louisiane.

Abstraction faite de ces quelques exemples, reste donc le cannabis, rien que le cannabis, mais tout le cannabis. Et je vous invite à faire le tour du propriétaire.

Braquons d’abord les projecteurs sur la matière première, sur la feuille elle-même. Trois modes de présentation. D’abord le style naturaliste : la feuille semble sortir tout droit d’un herbier ; c’est simple, c’est net, c’est quasiment scientifique : feuille pennée avec ses sept (parfois neuf) folioles. La première illustration pousse le réalisme jusque dans le choix de la couleur verte ; la seconde feuille se contente de la peinture la plus courante sur les murs, le noir. On passe ensuite à un dessin légèrement « stylisé » : la feuille prend un peu de distance par rapport à sa nudité botanique ; on lui donne des couleurs, le rouge ici, et des allures de jeune athlète, de danseuse ; élégante, sportive, elle attend les trois coups ou l’ordre du starter. Ou alors on pousse, c’est la franche caricature : personnification avec une paire d’yeux exorbités – pour cause ! - et une autre de jambes lui permettant de tenir debout.

Pas besoin d’autres informations pour faire passer le message : même le botaniste le moins averti ne confondra plus cannabis et marronnier !

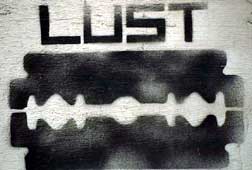

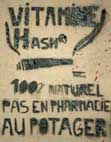

Et pour ceux qui n’auraient pas encore compris (ils ne doivent plus être qu’une poignée sur la planète): on illustre le produit fini, prêt à la consommation ; en un mot comme en cent : le joint proprement dit, roulé, se consumant, fumé ou fumant. J’ai même trouvé une allusion à ses propriétés thérapeutiques : après les vitamines B, C, pourquoi pas la H ?

Après avoir ainsi approché le produit à consommer, essayons de cerner le consommateur. Et la première question qui vient à l’esprit : y a-t-il un profil du fumeur-type ? Non, aucun indice ne permet de privilégier certaines pistes ou d’en écarter d’autres : et les murs tiennent compte de cette réelle « diversification de l’espèce ». Voici quelques exemples - je ne parlerai donc pas de types - nullement représentatifs d’une catégorie sociale particulière.

Vient ensuite une galerie de personnages plus inspirés : le jouisseur-penseur-méditatif qui serre entre l’index et le majeur une cigarette bien étrange d’une forme conique caractéristique ; le jouisseur-hagard-défonce-totale qui ne quitte plus son joint avant qu’il ne lui brûle littéralement les lèvres ; le jouisseur-penseur-admiratif qui s’émerveille sur les vertus euphorisantes d’un pétard fumant : le monde lui appartient !

D’autres personnages moins humains, plus proches des animaux de BD, sont également adeptes de la chose et ne s’en privent manifestement pas.

Quant aux trois personnages suivants, sont-ils de vrais adaptes de la fumette ? Rien ne permet de le dire (attention à l’amalgame dénoncé en introduction). Le premier, souris aux lunettes de soleil et bombeur de son état, pourrait très bien s’offrir une banale cigarette ; le second, braquant un revolver sur une hypothétique victime, ne fait que porter un t-shirt arborant une feuille de cannabis sur la poitrine, mais est peut-être un abstinent total ; quant au troisième, ne se contenterait-il pas tout simplement d’allumer une bonne vieille pipe en toute innocence ? Avocats de la défense (pas de la défonce) à vos plaidoyers : les thèmes que vous pourriez développer sont légion : de « l’habit ne fait pas le moine » au « il n’y a pas de fumée sans feu » en passant par « les apparences sont trompeuses ».

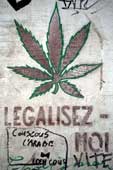

Autres considérations plus sociales maintenant avec leurs conséquences logiques dans le cadre d’une libéralisation générale des mœurs. Puisque c’est bon et que tout le monde s’y adonne, exigeons la légalisation : la feuille de cannabis n’est plus seule sur les murs, elle est accompagnée. Un slogan lapidaire vient ponctuer les revendications: « legal » et « legalise » en anglais, « vrij » en néerlandais, « légalisez-moi » ou « libérez Marie-Jeanne ».

Parfois le message accompagnant la feuille invite au voyage, là aussi plus ou moins explicite ou initiatique : le surf (la grande divagation) est « cool » ; la ville française d’Albi est fleurie (venez-y, vous en trouverez à tous les coins de rues) ; l’adresse internet polonaise est bien réelle : le voyage n’est plus qu’à un clic de souris (au risque de décevoir les amateurs, le site propose en polonais et en anglais des produits… cosmétiques ! La rue ruse !)

Bref, on pourrait dire que tout baigne, que la consommation de cannabis devrait même être remboursée par la sécurité sociale et que son commerce est juteux comme l’indique le pochoir suivant :

Qui disait qu’on n’avait pas compris ?

Mes articles sont hébergés par le site de

l’Ifg (Institut für Graffiti-Forschung) de Vienne (Autriche). Überblicksseite über alle bisherigen Webpublikationen Herrn Lodewicks: http://graffitieuropa.org/pochoirs.htm

©2005: José Lodewick |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||